BLOG

9.182025

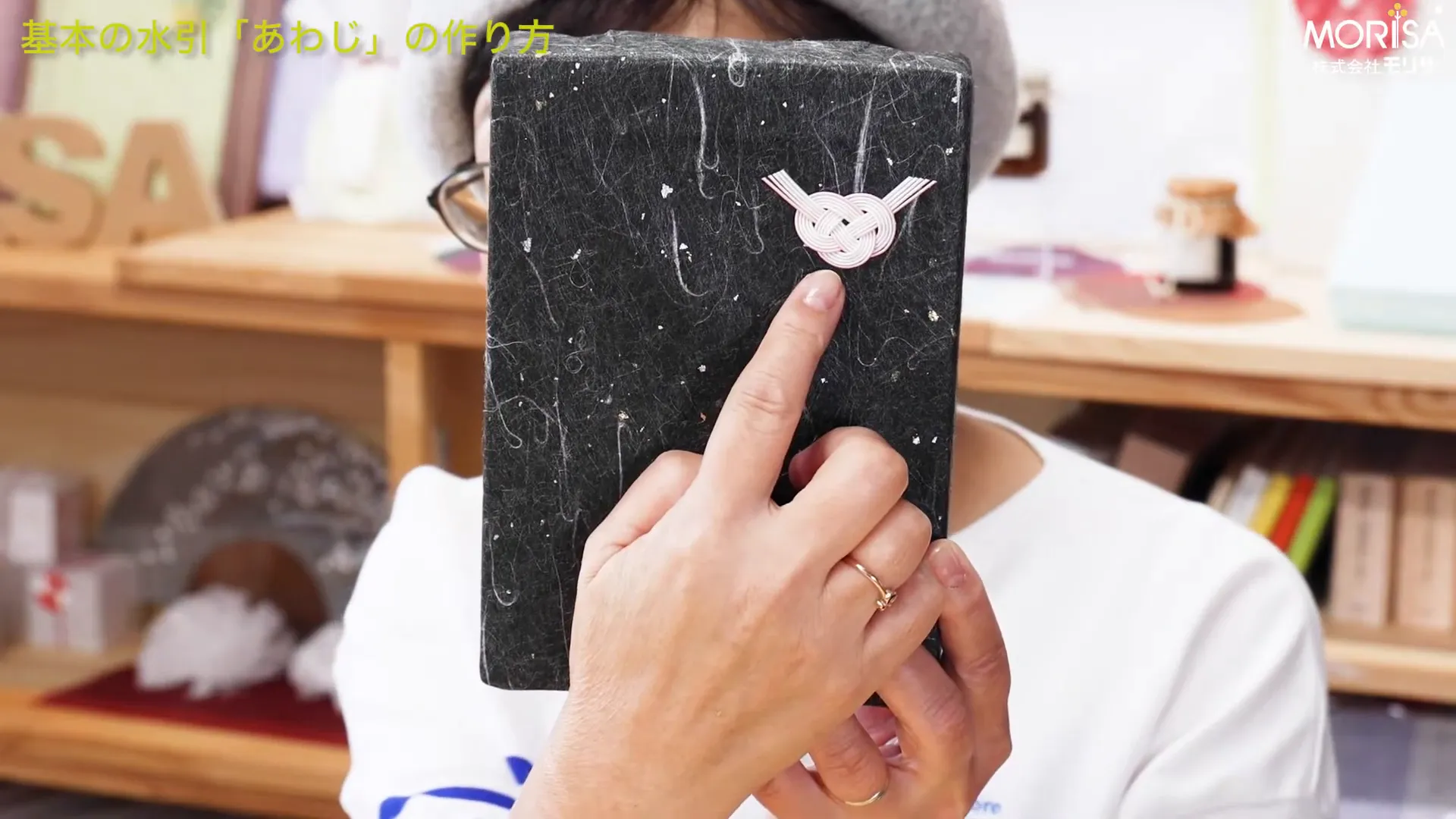

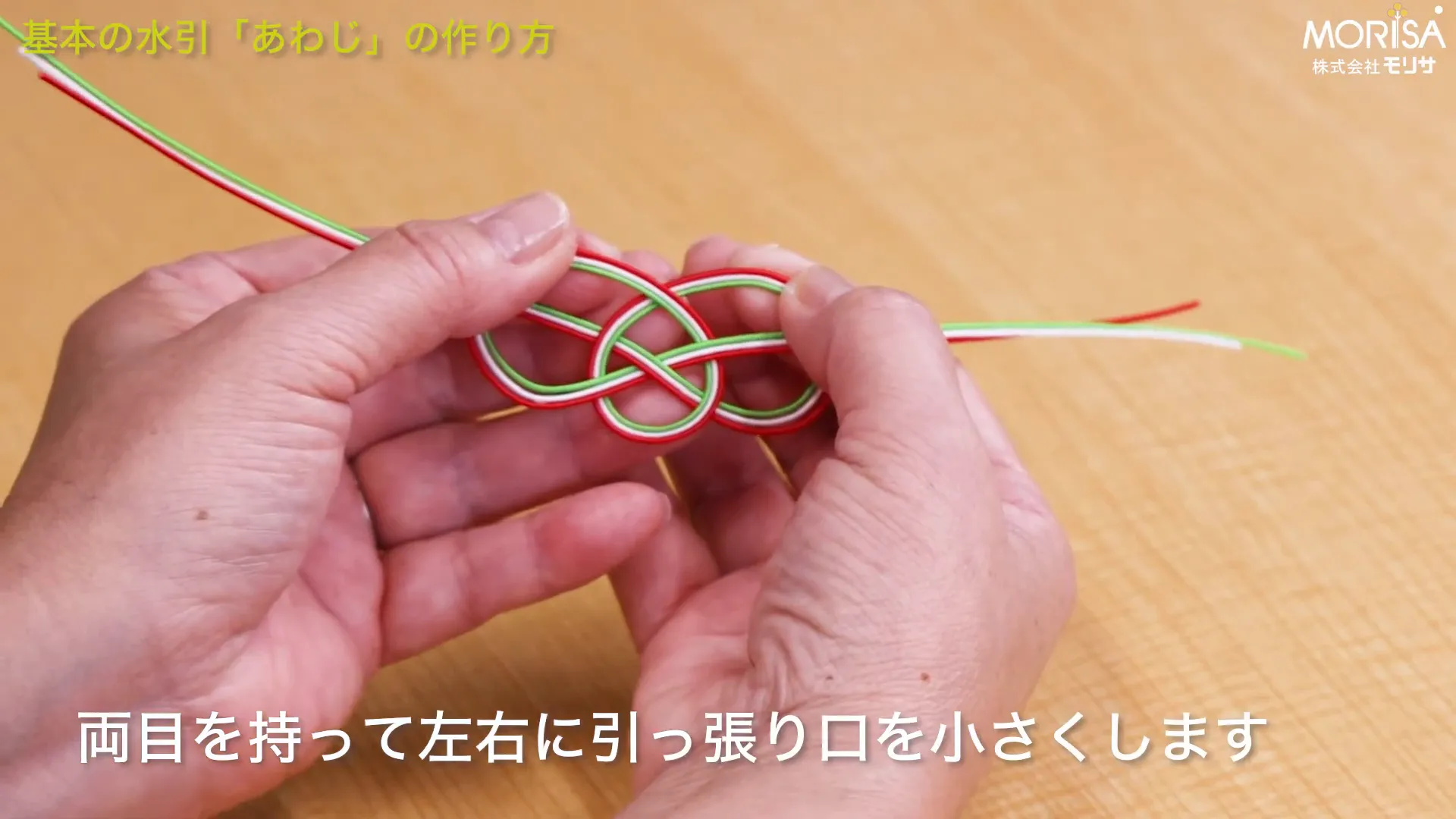

基本の水引「あわじ」の作り方

今回は和風ラッピングに欠かせない基本の水引「あわじ結び」の作り方をわかりやすくお伝えします。用意するもののコツや結び方のポイント、よくある失敗の直し方、アレンジ例まで詳しく解説します。この記事を読みながら実際に手を動かせば、短時間で美しいあわじ結びが作れるようになりますよ。

あわじ結びとは?

まず簡単に「あわじ結び」について説明します。水引のあわじ結びは日本の伝統的な飾り結びの一つで、「あわび(貝)」に由来すると言われています。見た目は左右に輪が広がる上品な形で、結婚祝いや快気祝いなど一度きりが望ましいお祝い事に使われることが多い一方、ラッピングのアクセントとして汎用的に使えます。贈り物を一段と華やかに見せたいとき、のし代わりやブローチ風のアクセントとしても重宝します。

用意するもの(必須とあると便利なもの)

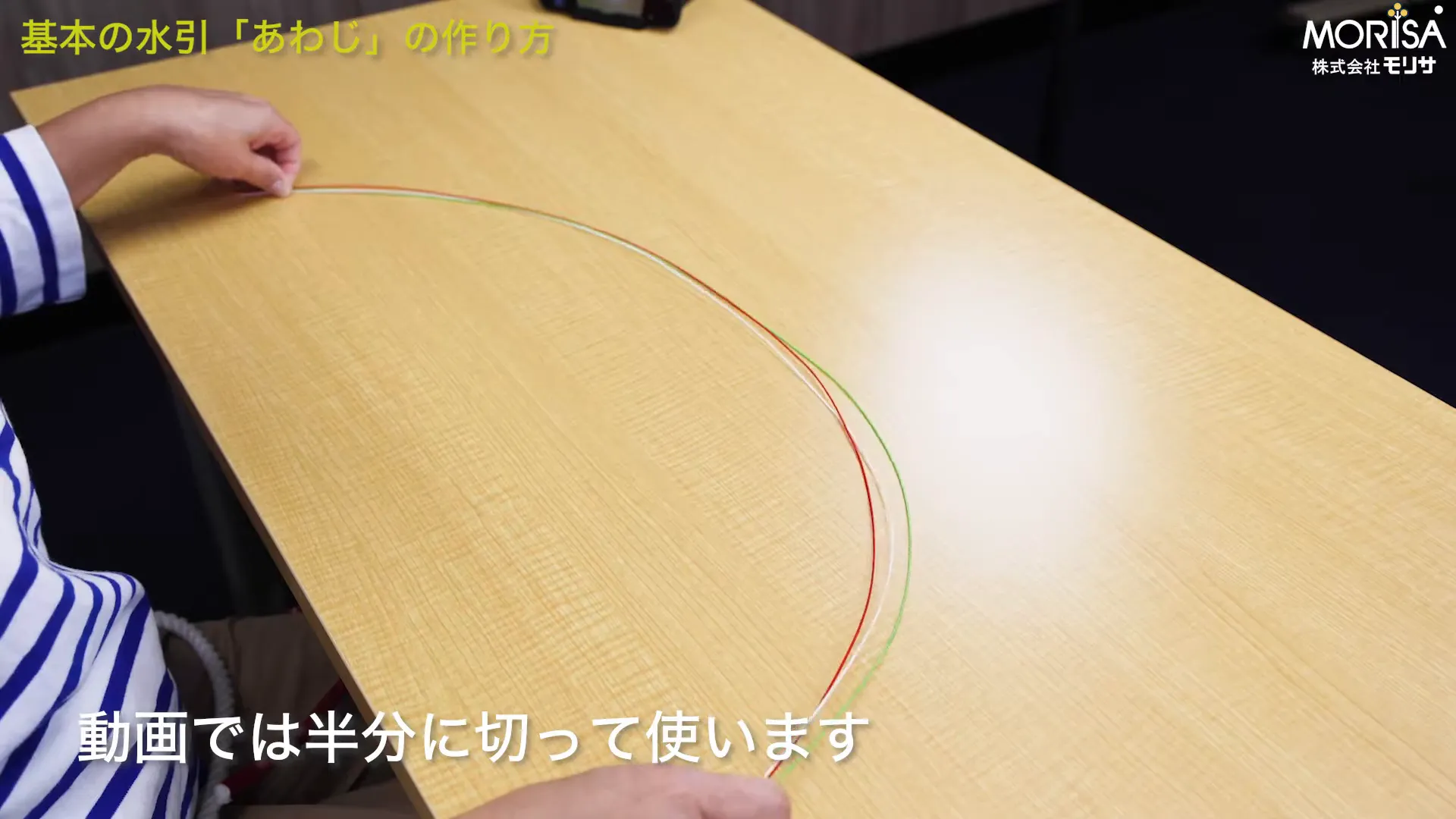

- 水引(今回は90cmのものを半分にして使用)× 本数は好みでかまいませんが、日本では古来から3本、5本など奇数で作ります(このレッスンでは3本を使います)

- はさみ(切り口をきれいにするため)

- 両面テープやシール(ラッピングに貼る場合)

水引は通常90cm程度の長さがあります。3色使うと結び目の並びがわかりやすくなり、仕上がりも華やかになります。最初は短め(半分)に切って練習するのが扱いやすくておすすめです。

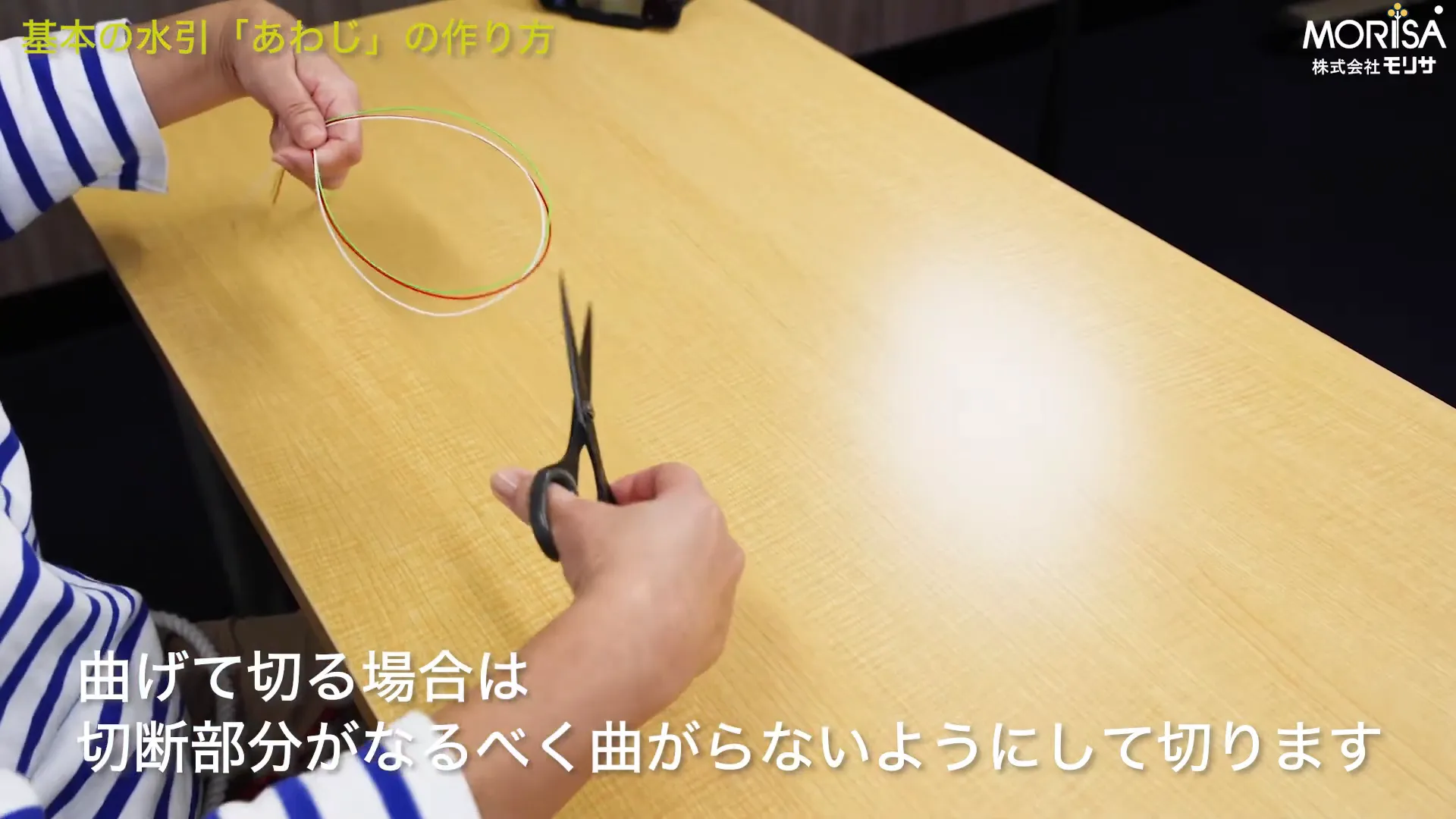

切るときの注意:先端が曲がらない切り方

水引を切るとき、端を半分に折って「パキッ」と折るように切ると、先端が曲がってしまい結びにくくなります。できれば真っすぐな状態で長さを測ってから半分に切るか、ゆるく曲げる場合でも「大体の位置」を意識して若干余裕を残して切りましょう。先を真っ直ぐにすることで結び目の美しさが格段に上がります。

覚えておくと便利な順序

結びを始める前に、作業手順で使う言葉で整理しておきます。私が使っているキーワードは以下の4つです。あなたも頭の中で繰り返してみてください。

- しずく(しずく形を作る)

- くじ(9時)(アナログ時計の9時の位置(ひだり90度に置く)

- ひらがなの「め」

- さす(できた穴に向かって差し入れる)

この順序を意識するだけで、手の動きが整理され、初心者でも混乱しにくくなります。

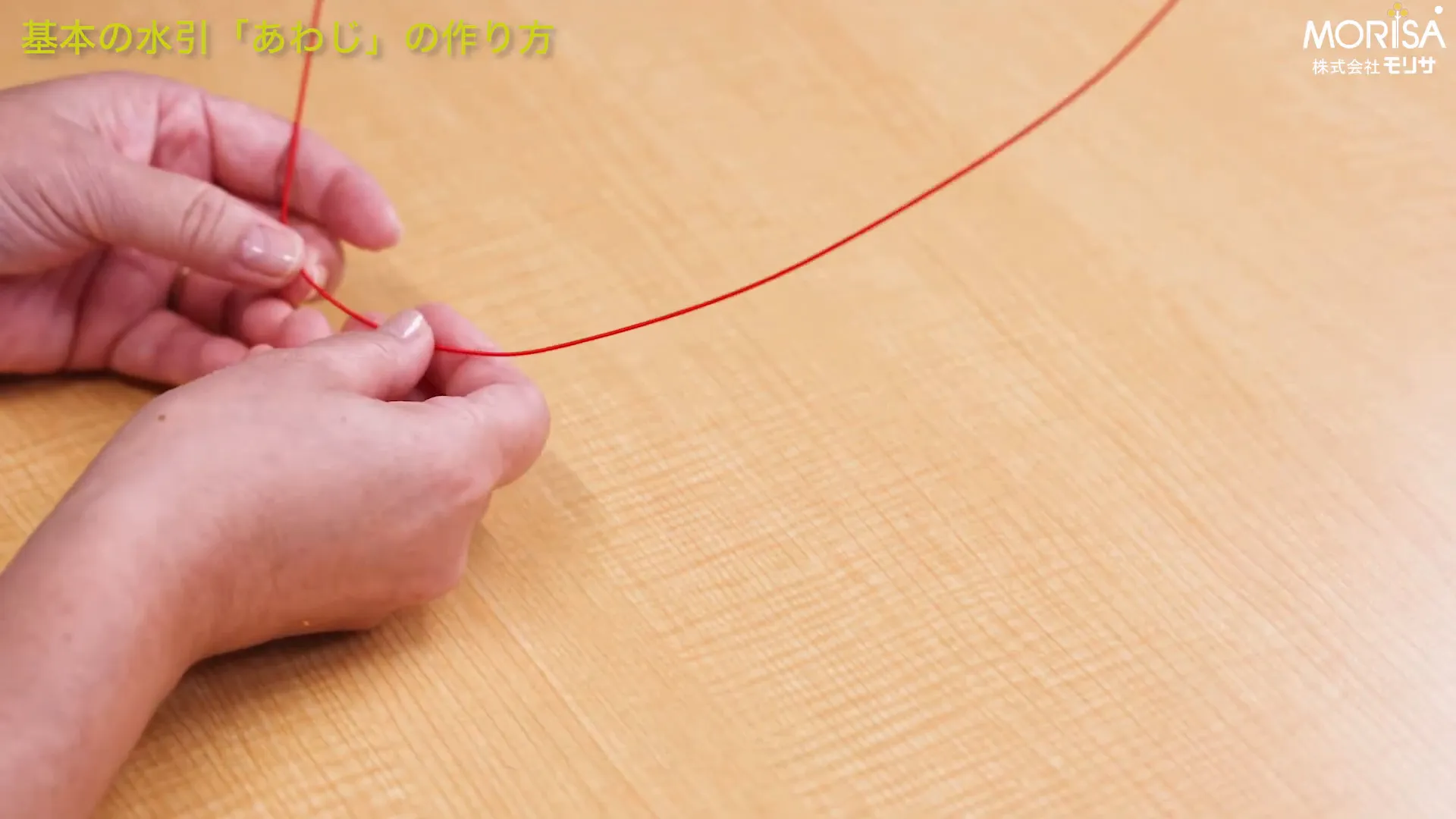

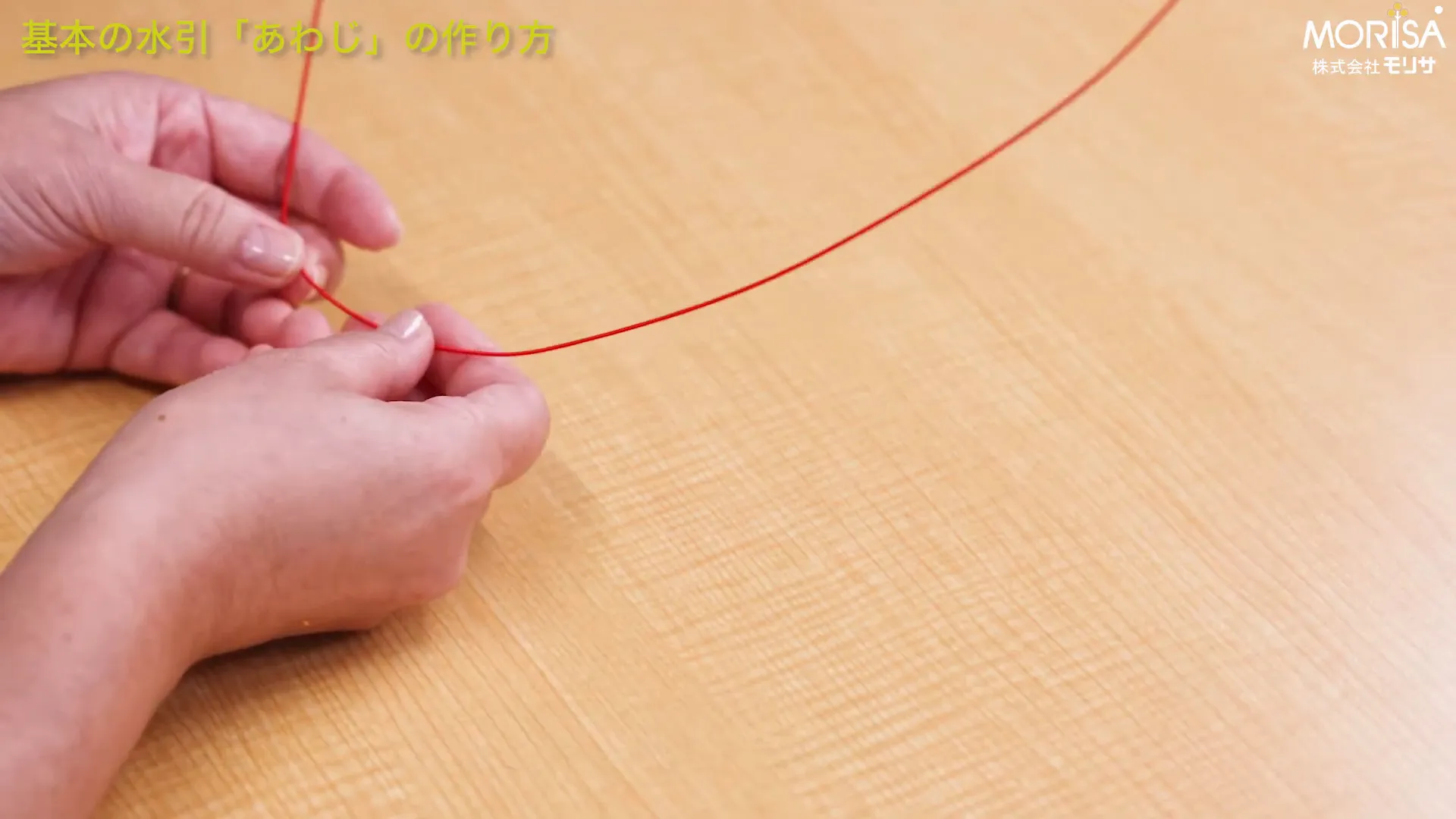

1本でやってみる:まずはシンプルに

最初は1本だけで基本動作を確かめます。以下の手順でやってみてください。

- 中央を決めて、そこを「しずく」(=しずく形)にします。右側が上にくるようクロスさせるのがポイント。

- しずくの尖った部分(バッテンになった部分)を右手でつまみます。

- アナログ時計を想定して、左側の水引の端を時計の「9時」の位置に置きます(上から重ねるだけでOK)。

- できた形を左手でしっかり持ち、右手を離します。左に立てるとひらがなの「め」の形になります。

- 左の水引を曲げ、右の紐の上 → 下 → 上 → 下(後ろ→前→後ろ→前)という順で「さす」動作を行います。

この基本的な一連の動作を繰り返すことで、あわじ結びの形が自然とできてきます。最初はゆっくり、手順どおりに動かすことが大切です。

大きいロープで拡大デモ:動きをわかりやすく確認

次に大きめのロープ(わかりやすい色分けがされたもの)で同じ動きを見てみましょう。手の位置、輪の向き、くじの置き方が視覚的にわかります。ポイントは同じです:しずく形を作り、時計の「9時」に置き、ひらがなの「め」を立ててから「さす」。

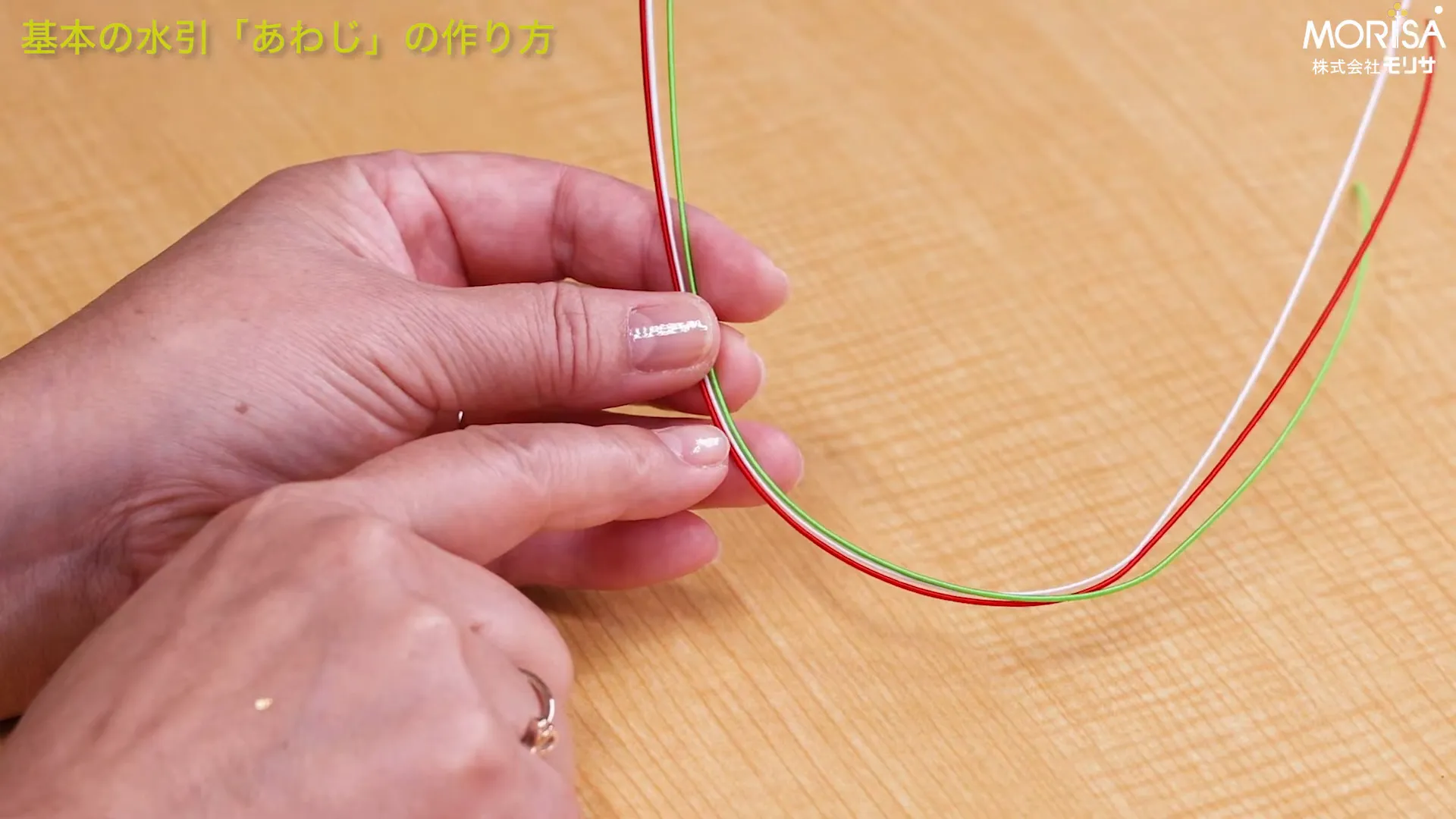

3本使いのコツ:順番を崩さないための工夫

いよいよ本命の3本使いです。ここで一番大切なのは「色の順番(並び)」を結ぶ途中で崩さないこと。あなたが見た目を揃えたい順に並べてから結び始めましょう。今回の例では外側=赤、中=白、内側=緑としています。

- 3本まとめて「しずく(しずく形)」を作ります。ポイントは力任せに強く曲げないこと。親指に力を入れすぎず、優しく添える感覚で形を作ってください。

- 中央を右手でつまみ、時計の「9時」の位置に3本を合わせて持ってきます。持ち方はU字(ローマ字のUのよう)になるように持つと結びやすいです。

- 順番が崩れるのを防ぐため、先に右側の紐(親指側)を軽く曲げておき、親指を下へ持っていく形で上へ上へと持ち上げていきます。ここで「水引の並びを保持」する意識が重要です。

- 中でぐちゃぐちゃになっても、並びがそろっている部分(中央近く)が崩れていなければ大丈夫。中央の順番が保たれているかを確かめたら、後は「後ろ→前→後ろ→前」の順で差し込んでいきます。

- 差し込むときは、差す側をただ動かすのではなく、相手側(輪)を少し持ち上げたり下げたりして通しやすくするときれいに入ります。

結び終えたら:輪の整え方(形作りのコツ)

結び終わったら形を整えます。あわじ結びは、ちょっとした引き具合で表情が変わるので、以下の手順で整えてください。

- まず中心の「口=穴」を小さくしたい場合は、両側の輪の内側を外側へ引っ張って調整します。引っ張ると口(下の部分)が小さくなります。

- 口が小さくなったら、再び広がらないようにバッテン(結びの根元)を軽く押さえて固定します。

- 次に「め」つまり輪の部分をもう一度微調整します。触角のようなに広がった部分(上に伸びる部分)は上向きに整えてください。片側ずつ少しずつ引いてバランスを取ります。

- 長さが長すぎる場合は、お好みの位置でカットして仕上げます。

よくある失敗と直し方

初めて作るとき、よくあるミスとその対処法をまとめます。あなたも同じ状況になったら焦らず直してみてください。

- 先端が曲がって結びにくい:切るときの折りぐせが原因です。真っすぐの状態で切り直して先を整えましょう。

- 3本使いで順番がバラバラになる:結ぶ前に必ず中央付近の順番をそろえておき、先を持つときに順番を固定して持ってから差し込むと崩れにくいです。

- 輪の大きさが左右で違う:一方を引きすぎていることが原因です。少しずつ交互に引いて均等なサイズに整えましょう。

- 差し込むときに通りにくい:穴の位置を少し持ち上げる、細い棒などを差し込んで少し広げると通しやすくなります。

応用:ラッピングでの使い方とアレンジ例

あわじ結びは基本形をマスターすれば応用が利きます。いくつか私がおすすめする使い方とアレンジを紹介します。

- そのまま「のし」代わりに使う:使う面積に合わせて輪の大きさを変えるだけで「のし」に使えます。かけ紙に貼っても◎。

- ブローチ風のワンポイント:「ありがとうシール」にあわじ結びを両面テープで貼って、箱にペタッと貼れば、きちんと感のあるギフトが完成します。

- 輪の一部を結び直してアレンジ結び:左右に伸びた上の方を結んで瓢箪(ひょうたん)風にしたり、上部を重ねて栗のような形にしたり、形の変化を楽しめます。

- 贈答用の金封装飾:ご祝儀袋でよく見かけるタイプは、3つの輪のうち下の「口=穴」が袋の裏に隠れていることであの形になっています。つまり、見た目が違っても同じ結びが使われています。

色合わせと本数の選び方

水引の色や本数によって印象が大きく変わります。あなたが贈る相手や用途に合わせて色と本数を選んでください。

- 慶事(祝い)向け:赤×白や金×銀など、祝い事らしい配色が定番です。

- シンプルな贈り物:単色(白)や落ち着いた和色にすると上品な印象になります。

- アクセントを出したい:3色以上混ぜると華やかさが増しますが、色の順序を崩さないよう注意。

少しずつ慣れていくために

上達の近道は「反復」と「観察」です。まずは短い水引で何度も同じ動きを繰り返してください。目安としては、最初のうちは3回に1回は形が崩れるのは当たり前だと考えて、ゆっくり確実に動作を覚えましょう。

練習中は次の点に気をつけてください:

- 手の力を抜いて優しく扱う(特に親指)

- 中央付近の並び順を必ず確認する

- 差し込むときは「動かす側」ではなく「受け側」を微調整して通す

完成後の仕上げ

結びが完成したら、余分な長さを好みの位置でカットします。切り口はきれいに揃えると仕上がりが美しく決まります。ラッピングとして使用する場合は、裏側に両面テープを貼って箱や袋に固定すると外れにくくなります。

あわじ結びをあなたのラッピングに活かそう

いかがでしたか?あわじ結びは一見難しそうに見えますが、手順を分解して覚えれば誰でもできるようになります。ポイントは「しずくを作る」「9時の位置に置く」「ひらがなの「め」を立てる」「さす」の4つの基本動作です。3本を使うときは順番を崩さない注意が必要ですが、それさえ押さえれば色や大きさで様々なアレンジが楽しめます。

あなたの贈り物にひと手間加えるだけで、受け取る人の印象はぐっと良くなります。ぜひこの記事を参考に、実際に水引を手に取り、何度も練習してみてください。上達するほどに楽しさが増しますし、アレンジの幅も広がります。

最後にもう一度、用意するものを確認しておきましょう:

- 水引(90cmを半分にして使うのが初心者向き。今回は3本使い)

- はさみ

- 両面テープ・シール(仕上げ用)

これであなたもあわじ結びマスターへの第一歩です。質問があればいつでも気軽にお問い合わせくださいね。楽しく作って、あなたの贈り物をもっと素敵にしてください。