BLOG

11.272025

おとなの工作「掛け軸作り」夏休みの工作にも!

夏休みの宿題や、おうちのインテリアにぴったりな簡単掛け軸を作ってみませんか?この記事では材料の揃え方、準備のコツ、作り方の手順、応用アイデアや失敗しないためのポイントまで、あなたが実際に手を動かして楽しめるように細かく解説します。

まずは気軽に楽しむ気持ちで。掛け軸作りは特別な道具がなくても始められます。

準備するもの(材料と道具)

以下は今回の作例で使った材料一覧です。サイズや種類は好みでアレンジ可能ですが、基本はこのセットがあればOKです。

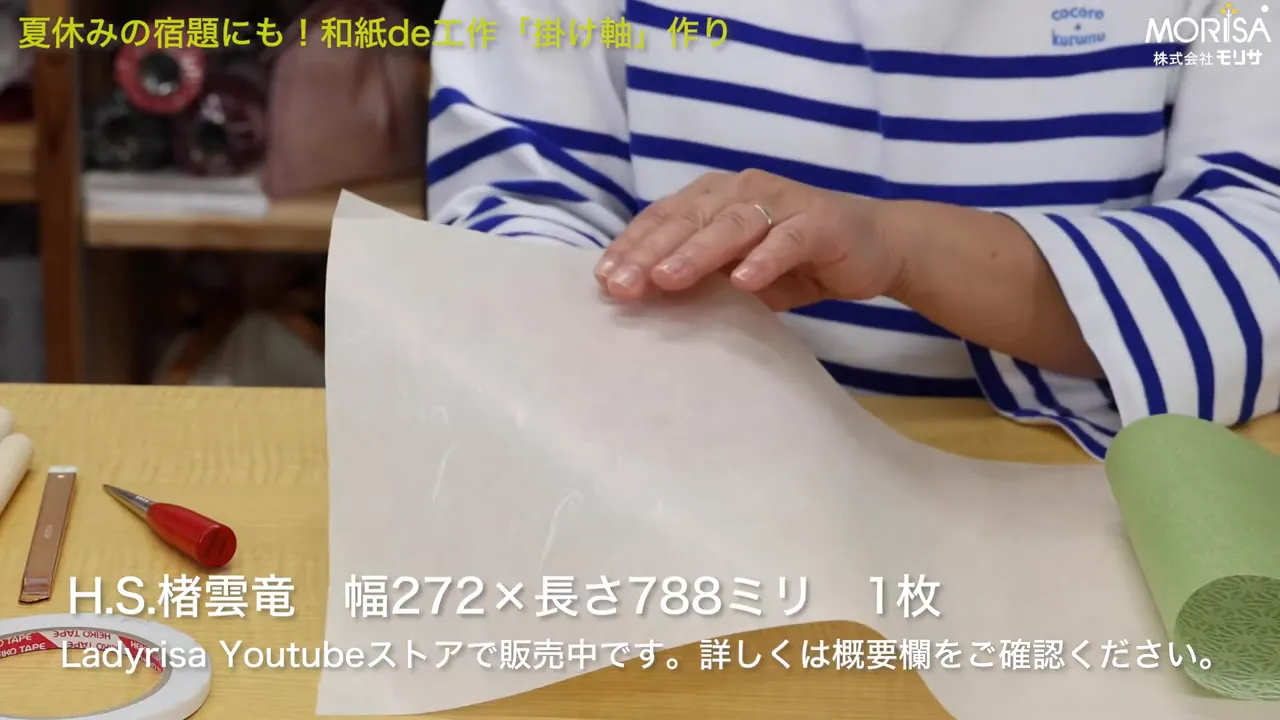

- 和紙(表装用):H.S. 楮雲竜(うんりゅう) 幅272×長さ788 mm 1枚

- 差し色の和紙:麻の葉(抄合) 幅181×長さ788 mm 1枚(くさ色またはえんじ色)

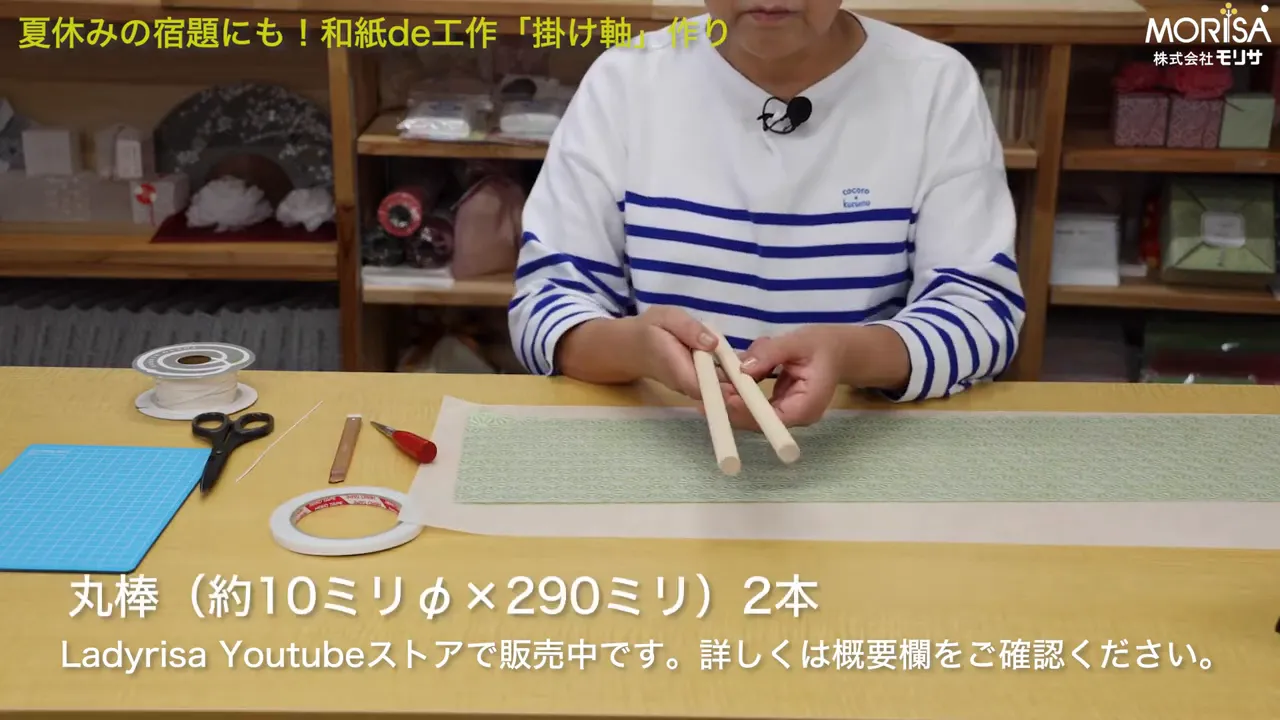

- 丸棒:約10 mm × 長さ290 mmを2本(棒の太さと長さは自由)

- ひも:東京リボンのコットンヤーン(白) 1 m またはお好みの紐

- 装飾用の水引やリボン:差し替え可能な飾り用

- はさみ、カッター:紙を切るために必要

- のり、両面テープ:和紙同士を固定するために使用

- 目打ちや串:穴を開けるための細い棒(代替:千枚通し)

- マット:目打ちを使うときに下に敷くもの(台所用のまな板や厚紙でも可)

どんな掛け軸が作れるの?

掛け軸は絵や写真、絵手紙、旅の思い出(貝殻や押し葉)などを飾るためのフレームのようなものです。ここでは和紙をベースにしたシンプルな掛け軸を紹介します。大きさは今回の例で長さ約788 mm、幅は好みで調整できます。小さめにしてポストカードサイズを飾るタイプにもできますし、大きめで絵を主役にすることも可能です。ただし、重いものを飾る場合には、厚紙や布を裏に貼るなどして、あらかじめ補強する事をお勧めします。

今回の作品イメージ

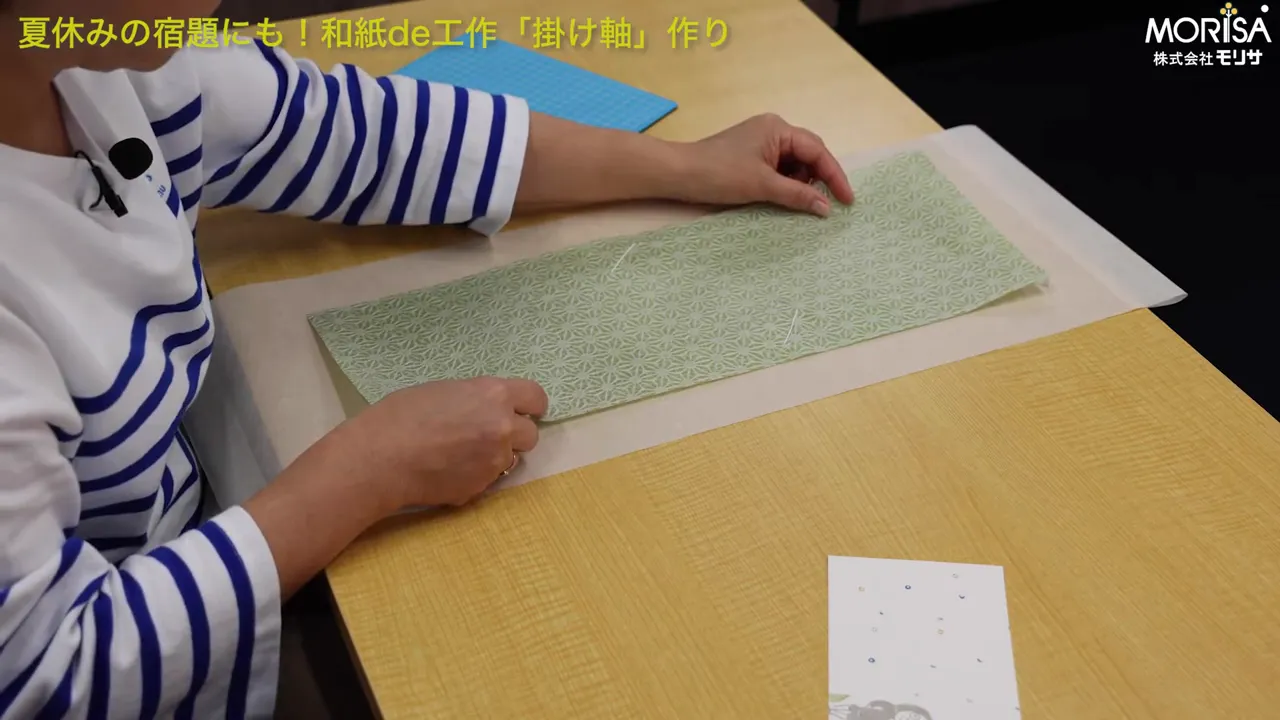

今回の掛け軸は、表側に雲竜の和紙(白ベースに繊維が見えるタイプ)を使い、アクセントとして麻の葉模様の和紙を組み合わせています。上下に丸棒を入れて吊るす形式で、紐や水引で掛けられるように仕上げます。

作り方・手順(ステップバイステップ)

以下は作業の流れを段階的にまとめたものです。丁寧に進めれば、初心者でもきれいに仕上がります。

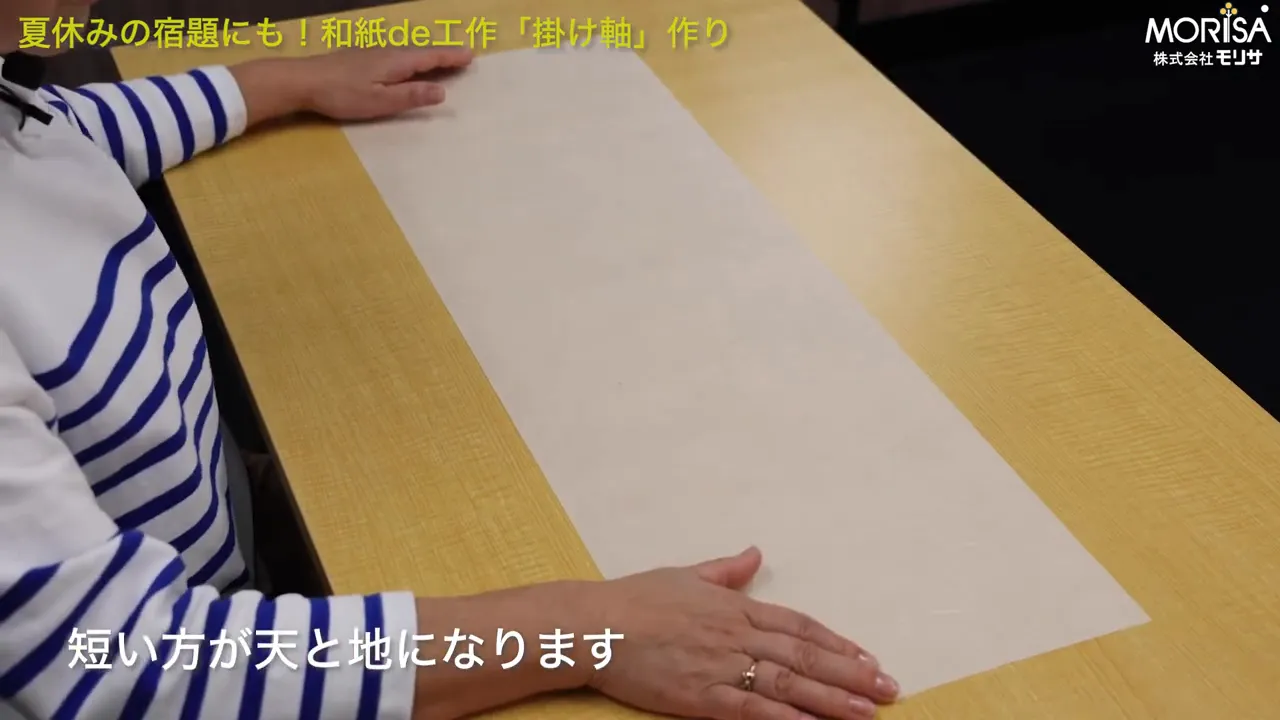

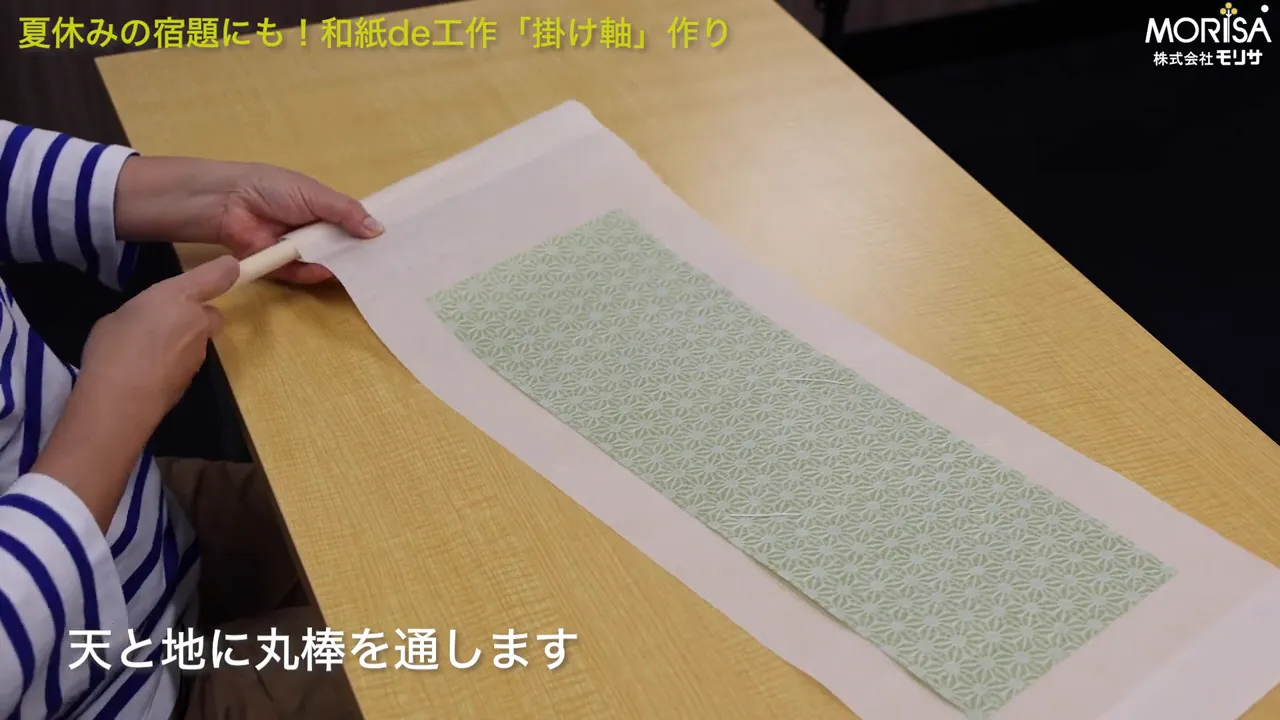

- 和紙の配置と上下の決定 まず和紙の短い側を「天地(上と下)」にします。上下に入れる丸棒の太さに合う幅を決め、その幅分だけ端に布テープ(綿テープ)を貼る準備をします。今回は丸棒が約φ10 mmなので、その厚みを考えて天地の折り返し幅を決めます。

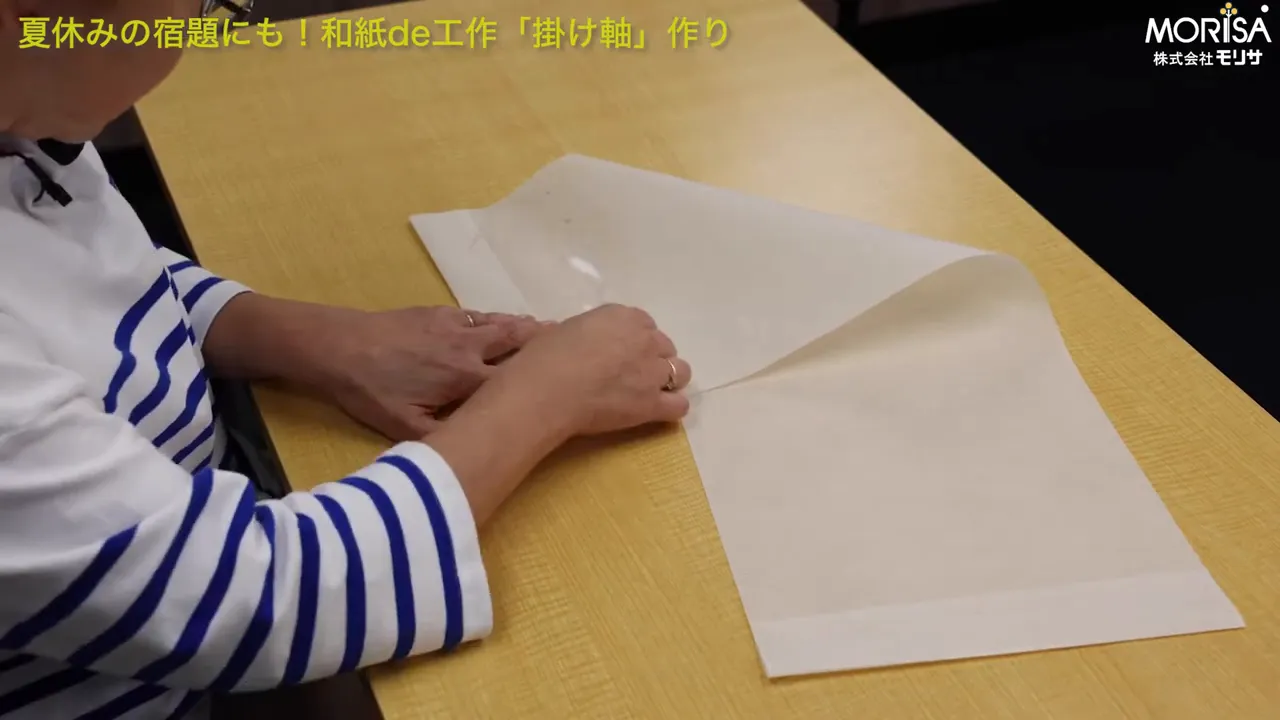

- 綿テープ(天地の折り返し)を貼る 綿テープや布テープを和紙の端に貼り、両面テープで固定していきます。両面テープは端から少しずつ剥がしながら空気が入らないように丁寧に貼ると仕上がりがきれいです。和紙は繊細なので強く押しすぎないように注意してください。

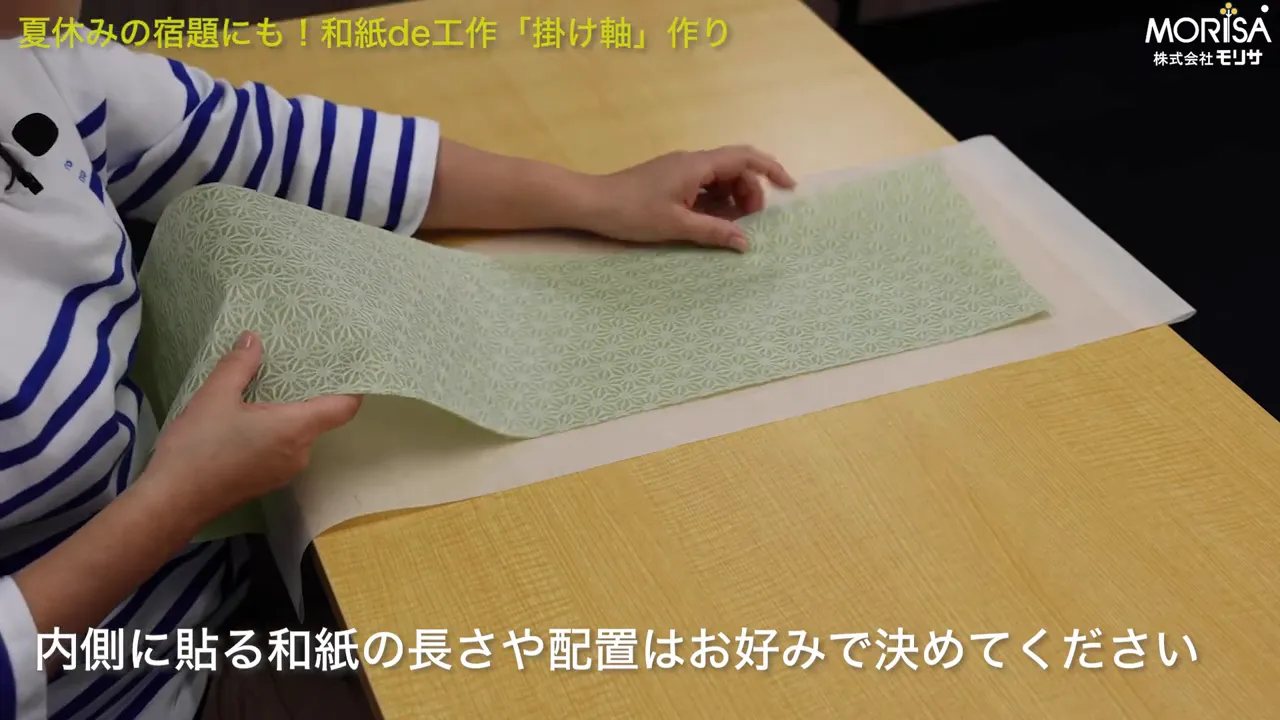

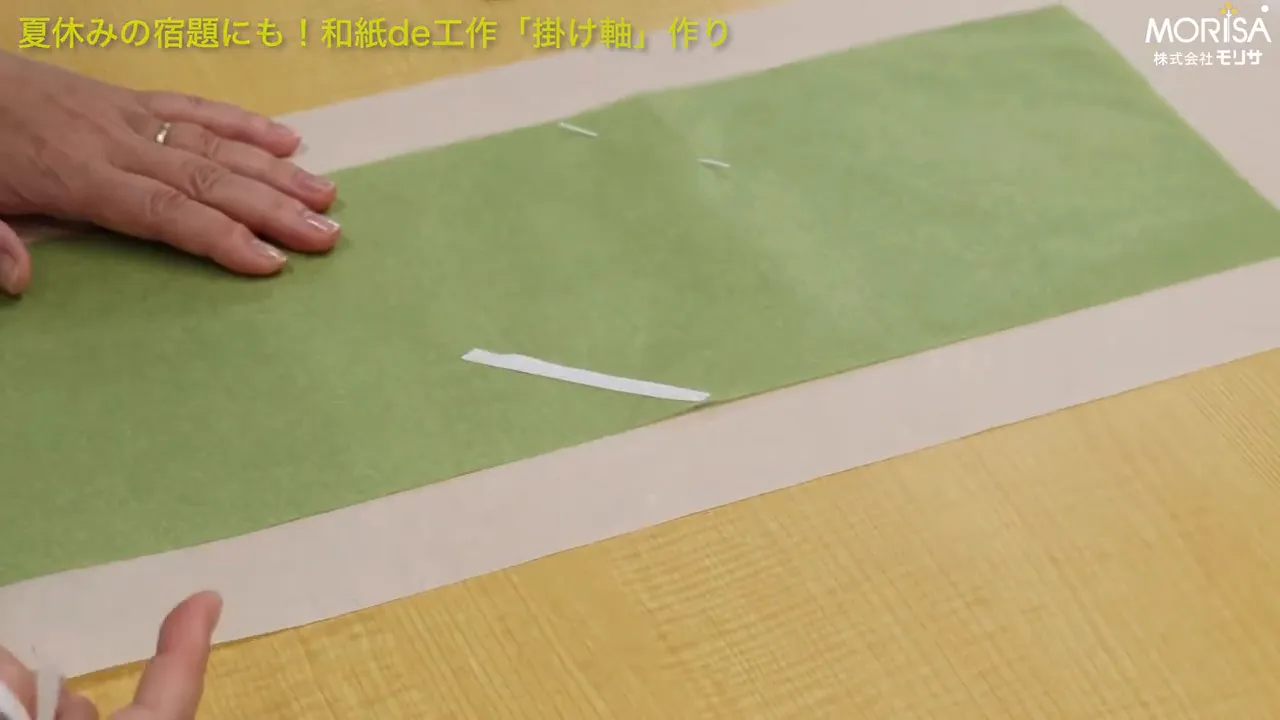

- 上部と下部の表装紙(差し色)を決める 天地とは別に、作品の周囲に入れる表装(フチ)を決めます。今回使った麻の葉模様の和紙は幅181×長さ788 mm。上部と下部にそれぞれ貼る大きさはお好みで調整できます。下側を少し目立たせたい場合は幅を広めに取るとバランスが良くなります。

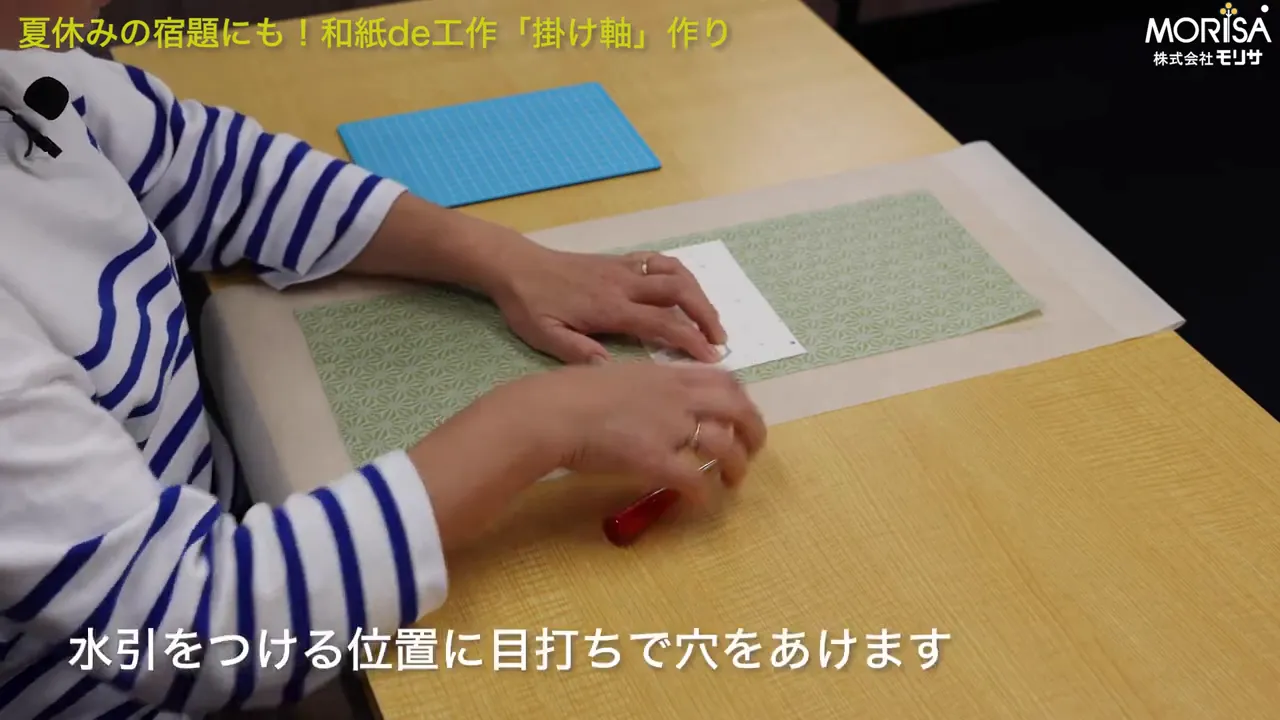

- 作品(絵やポストカード)を差し込む場所を決めて穴を開ける ポストカードや絵手紙を掛け軸に差し替えられるようにする場合は、差し込む位置を決めて目打ちで穴を開けます。ここではポストカード左右2箇所につけるデザインにしました。穴の位置は表裏を確認しながらマーキングし、マットの上で目打ちや串で丁寧に穴をあけてください。

- 水引や紐を通して飾りや差し替え機能を作る 穴を開けたら、そこに水引や糸を通して固定します。水引は飾りとしても優秀ですが、普通の紐やコットンヤーンでも十分です。前から通すか後ろから通すかで見た目が変わるので、どちらが好みか試してみてください。今回は裏から通して前で結ぶ方法を採用しました。

- 下の丸棒を入れて底を固定する 下部には丸棒を入れて重みを出し、掛け軸が垂れ下がらないようにします。丸棒を入れるポケット部分も両面テープでしっかり固定しましょう。通常ポストカード程度の重さであれば、上下の両面テープで十分ですが、重いオブジェを付けるならテープ量を増やすか接着剤で補強してください。

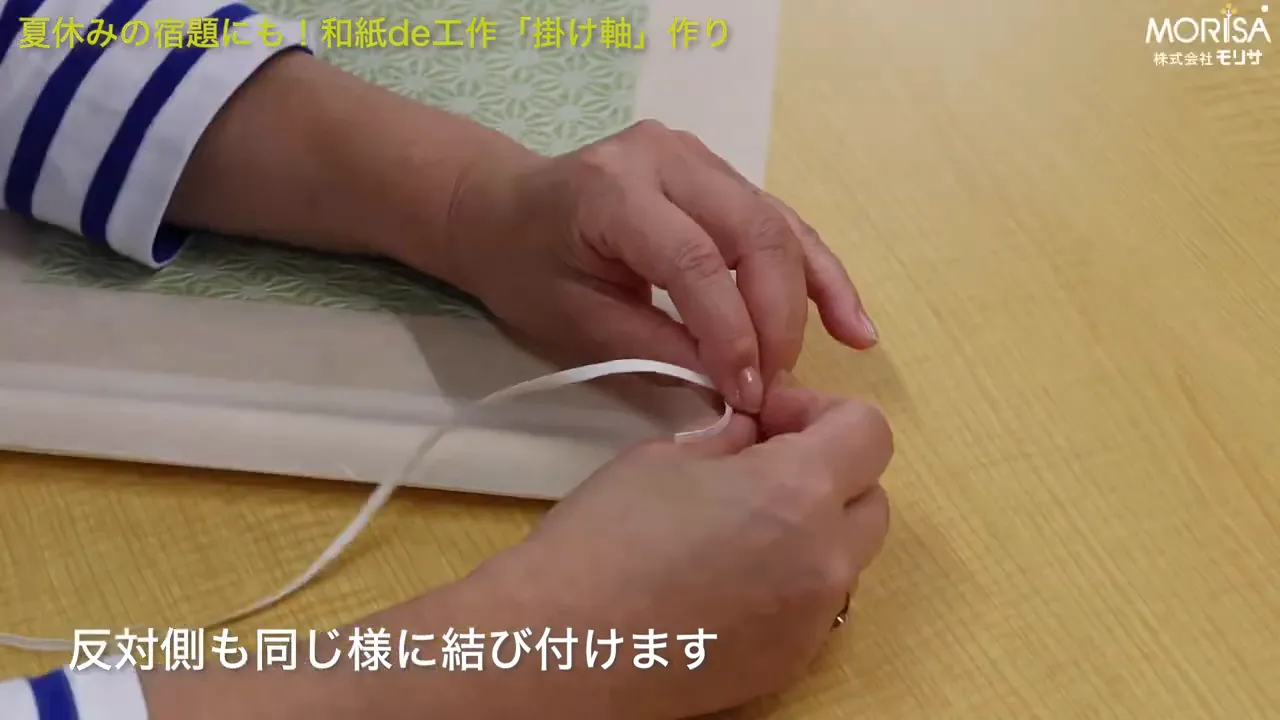

- 上棒の取り付けと吊り紐の準備 上部の丸棒は、天地の間に差し込み、棒の中央付近に紐を結びます。紐の結び方は単純な一結びでも良いですが、見た目を整えるために水引を使って装飾的に結ぶのもおすすめです。紐の長さは飾る位置の高さに合わせて調整してください。

- 最後の仕上げと微調整 全体を壁に掛けて見たときに左右のよれや斜めがないかを確認します。和紙は湿度や温度で伸縮することがあるので、吊るした状態で数時間放置し、気になる箇所があれば糊やテープで補正してください。水引や紐の結び目も整えて完成です。

詳しいコツと失敗しないためのポイント

掛け軸作りはシンプルですが、和紙の性質や接着の仕方で仕上がりが大きく変わります。以下のポイントを押さえておくと、見栄え良く長持ちする作品になります。

- 和紙の面を確認する:雲竜和紙のように繊維が表に出ているタイプは、表と裏を間違えないように。表の質感を生かして作品に活かします。

- 両面テープは少しずつ貼る:いきなり大きく剥がして貼ると気泡が入ったり、ずれてしまいます。少しずつ剥がして空気が入らないように貼り付けましょう。

- 目打ちで穴を開けるときは下にマット:テーブルを傷つけないため、厚紙やカッティングマットの上で作業してください。

- 重いものを飾る場合は補強を:ポストカード程度の軽さならテープで十分ですが、貝殻や厚手のオブジェを付ける場合は裏面から糊や補強板を挟んで強度を上げます。

- 丸棒の太さは見た目にも影響:細い棒だと繊細な印象、太めだとモダンで力強い印象になります。飾る場所や作品のテイストに合わせて選んでください。

アレンジと応用アイデア

掛け軸は基本形ができれば、あとは自由にアレンジできます。ここではあなたが試せるアイデアをいくつか紹介します。

- ポストカード差し替え式:季節の絵手紙や旅先で買ったポストカードを季節ごとに入れ替えて楽しめます。差し替え部分をスリットにするか水引で留める方法がおすすめです。

- 押し花・押し葉を使う:採取した葉や小さな花を薄く板状のプラスチックや透明フィルムで挟んで貼れば、自然のアートを飾れます。

- 写真を入れる:写真を中心にして周りを和紙で額縁風にすると、和洋折衷のインテリアになります。

- 子どもの作品を飾る:夏休みの宿題作品や描いた絵をそのまま掛け軸にして飾ると、家族の思い出を美しく残せます。

- 小型掛け軸でギフトにも:小さめに作ってプレゼントにするのも素敵です。水引や紐を華やかにして包装の一部として使えます。

よくある質問(FAQ)

Q:和紙が波打ってしまった場合はどうする?

A:和紙は湿度で伸縮します。一度平らな重しを置いて数日馴染ませると改善することがあります。吊るした状態でしばらく置き、自然に落ち着かせるのも一つの方法です。どうしても直らない場合は裏から薄い紙を貼って補強してください。

Q:市販の布テープが見えるのが気になる場合は?

A:布テープを貼る際に内側に折り込んで見えないようにするか、同系色の和紙で覆ってから丸棒を入れることで目立たなくなります。仕上げに見えるラインを意図的にデザインの一部にしても良いでしょう。

Q:重たいオブジェを飾るときの固定方法は?

A:裏面に厚紙や薄い板を補強材として貼り、その上から強力な両面テープや接着剤で固定します。また、丸棒の素材を少し太めにして耐荷重を上げることも有効です。

材料購入とおすすめショップ

今回紹介した和紙や小物は、土佐和紙のLadyRisaオンラインショップで入手できます。和紙は種類が豊富です。ぜひいろいろな和紙をお楽しみください。

安全上の注意

- 目打ちやカッターを使うときは、必ず下にマットを敷き、手や指を切らないように注意してください。

- 小さな部品(水引の端や短い紐など)は小さなお子さんの手の届かないところに置いてください。

- 接着剤を使う場合は換気を良くし、誤飲や皮膚への付着に気をつけてください。

まとめ:楽しみながら作って、お部屋に和のアクセントを

掛け軸作りは難しく見えて、実はシンプルな工程の繰り返しです。和紙の選び方、丸棒や紐の太さ、差し色のバランスを少し意識するだけで、おしゃれで品のあるインテリアアイテムが完成します。あなたもこの手順に沿って一度作ってみてください。きっと「自分で作った」喜びと、飾ったときの達成感を味わえるはずです。

もし気に入ったら、同じ材料でサイズ違いやカラー違いを作ってみると、季節ごとに掛け替えられて暮らしが楽しくなります。和紙は触るほどに味が出る素材なので、長く使ううちに愛着も湧いてきますよ。

この掛け軸作りのアイデアは、夏休みの宿題にもぴったり。お子さんと一緒に作ると、親子の思い出としても残せます。あなたの暮らしに和の彩りをプラスする第一歩として、ぜひ挑戦してみてください。材料や詳しい使い方について不明点があれば、和紙専門店や販売サイトで相談すると安心です。

それでは、あなたの作品作りが楽しい時間になりますように。気軽にトライして、いろいろなアレンジを見つけてください。